Buchbesprechung: Machtwechsel von Ulbricht zu Honecker. Funktionsmechanismen der SED-Diktatur in Konfliktsituationen 1962 – 1972, von Monika Kaiser

Ein Genosse sandte uns folgenden Artikel, in dem er die Besprechung einer bürgerlichen Studie über die DDR mit der Entwicklung eigener Überlegungen verbindet.

Monika Kaisers Buch trägt eine bemerkenswerte Fülle von Fakten zusammen, die Aufschluss über die Beweggründe der Kräfte um Ulbricht, der Kräfte um Honecker, der sowjetischen Führung einerseits unter Chruschtschow, anderseits unter Breschnew geben und Einblick in die Machtstrukturen und Funktionsmechanismen der SED-Spitze gewähren. Zwar ist das Buch keinesfalls vom marxistischen Standpunkt aus geschrieben; im Gegenteil klingen trotz des sachlich gehaltenen Stils immer wieder Vorurteile der bürgerlichen Ideologie an. Doch diese Vorurteile ersetzen wissenschaftliche Forschung nicht, und dadurch unterscheidet sich diese Publikation wohltuend von vielen anderen, bei denen eine ideologische Brille – welcher Art auch immer – Wissenschaft verhindert.

Monika Kaisers Buch trägt eine bemerkenswerte Fülle von Fakten zusammen, die Aufschluss über die Beweggründe der Kräfte um Ulbricht, der Kräfte um Honecker, der sowjetischen Führung einerseits unter Chruschtschow, anderseits unter Breschnew geben und Einblick in die Machtstrukturen und Funktionsmechanismen der SED-Spitze gewähren. Zwar ist das Buch keinesfalls vom marxistischen Standpunkt aus geschrieben; im Gegenteil klingen trotz des sachlich gehaltenen Stils immer wieder Vorurteile der bürgerlichen Ideologie an. Doch diese Vorurteile ersetzen wissenschaftliche Forschung nicht, und dadurch unterscheidet sich diese Publikation wohltuend von vielen anderen, bei denen eine ideologische Brille – welcher Art auch immer – Wissenschaft verhindert.

Die Autorin hat nicht nur ein umfangreiches Quellenmaterial ausgewertet, sondern auch mit mehreren Zeitzeugen gesprochen. Kaisers Studie wird bei einer marxistisch-leninistischen Analyse zu berücksichtigen sein. Ich will hier nur diejenigen Ergebnisse der Studie, die mir am wichtigsten erscheinen, kurz beleuchten. Dabei werde ich allerdings nicht an den Ausführungen und Wertungen der Autorin haftenbleiben, sondern vielmehr andeuten, welchen Stellenwert bestimmte Teilergebnisse innerhalb einer marxistischen Analyse haben könnten. Die im folgenden Text vorgenommenen Bewertungen stammen also von mir, nicht von Monika Kaiser. Eine gründliche Auseinandersetzung mit dem Stoff ist freilich einer künftigen Untersuchung vorbehalten – hier muss es bei einigen Streiflichtern bleiben.

.

Das NÖSPL – Dezentralisierung ohne Abbau der alten Formen der Arbeitsteilung

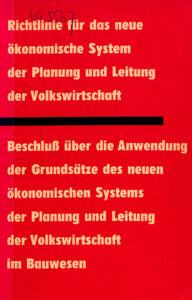

Am interessantesten scheint mir die Auseinandersetzung der Autorin mit dem sog. NÖSPL, dem maßgeblich von Ulbricht kreierten „Neuen Ökonomischen System der Planung und Leitung“. Die dogmatische, vom Maoismus inspirierte „Revisionismus- Kritik“ wertete gerade das NÖSPL als Beweis für die angebliche Absicht Ulbrichts und seiner Mitstreiter, den Kapitalismus zu restaurieren. Wir haben an verschiedener Stelle dargelegt, warum wir diese Betrachtungsweise nicht teilen. In Kaisers Darstellung schimmert durch – wenngleich sie selbst das in Ermangelung eines marxistischen Standpunktes und einer marxistischen Methode nicht zu formulieren vermag: Die Dezentralisierung von Entscheidungskompetenzen in der Wirtschaft wie auch in anderen gesellschaftlichen Bereichen war Wiederspiegelung des gegebenen Standes der Produktivkräfte.

Ulbricht erkannte, dass ein einseitig auf Befehl und Gehorsam basierendes Leitungssystem, welches im Wesentlichen darauf beruht, dass von oben nach unten Anweisungen durchgestellt werden, auf der Grundlage hochentwickelter Produktivkräfte rasch zusammenbrechen muss. Andererseits verfolgte Ulbricht ebenso wie seine Kontrahenten innerhalb der SED-Führung das Ziel, einem engen Zirkel auf lange Zeit alle Machtkompetenzen zu sichern. Er konnte und wollte folglich kein kommunistisches Programm des allmählichen Abbaus der alten Formen der Arbeitsteilung verfolgen, insbesondere nicht des allmählichen Abbaus der Arbeitsteilung zwischen leitenden und ausführenden Funktionen. Dezentralisierung konnte sich bei ihm folglich nur in Form des Ausbaus von Ware- Geld-Kategorien ausdrücken. Die „Volkseigenen Betriebe“ sowie die „Vereinigung Volkseigener Betriebe“ als eine Art „sozialistischer Konzern“ sollten also durch „materielle Interessiertheit“ zu hoher Produktivität stimuliert werden. Hierzu sollten „Dogmen“ abgebaut werden, etwa das „Dogma stabiler Preise“. Natürlich war dies eine Konzeption, die bei linearer Fortführung zum Kapitalismus geführt hätte, doch das war ganz gewiss nicht Ulbrichts Zielsetzung, denn dies hätte die von ihm vertretene Klasse überflüssig gemacht und von der Macht entfernt. Die Ware-Geld- Kategorien sollten vielmehr in eine Art zentraler Planung eingebettet bleiben. Von ihrem bürgerlichen Standpunkt aus teilt Kaiser die damalige jugoslawische Kritik am NÖSPL, dieses sei „überwiegend mit administrativen Mitteln durchgesetzt worden“, es sei eine „liberalisierte Form des Administrierens“. (S. 81) Liberalität ohne Administrieren – das hätte freie Preise bedeutet, und das wollte Ulbricht wohlweislich nicht. „Gewinn als Hauptkennziffer“ wollte er – und damit war der einzelbetriebliche Gewinn gemeint, wobei Ulbricht dekretierte, die Summe der einzelbetrieblichen Gewinne ergäbe auf wundersame Weise das Wohl der Gesellschaft. Das war das alte Dogma des klassischen bürgerlichen Ökonomen Adam Smith, doch Smith hatte im Gegensatz zu Ulbricht freie Preise vorausgesetzt. Das NÖSPL hingegen sollte ohne flächendeckende Freigabe der Preise, vorwiegend durch Administration die Preise dem Warenwert annähern. Kaiser führt ein durchaus zutreffendes Zitat Haffners an, das NÖSPL habe „über eine Art Marktsimulation“ „Ziele und Verhaltensweisen der Wirtschaftssubjekte beeinflussen wollen.“ (S. 74) Übrigens entwickelten sowjetische Wirtschaftskader – wie Kaiser zeigt – beträchtliches Interesse für derartige Experimente; sie hatten anscheinend die Hoffnung, hier Konzepte zu finden, mit denen sie der Wirtschaftskrise im eigenen Land begegnen konnten. Andererseits stießen die Methoden des NÖSPL bei den „sowjetischen Genossen“ bereits damals auch auf Verwunderung, und nach dem Sturz Chruschtschows wurden derartige Experimente in Moskau mit unverhohlener Skepsis betrachtet. Das NÖSPL war ein Zwitter zwischen Warenproduktion und zentralistischer Kommandowirtschaft. Ein derartiger Spagat war auf Dauer nicht durchzuhalten. Die Elemente der Dezentralisierung konnten mangels kommunistischer Zielsetzung freilich nicht die produktive Kraft der Arbeiterklasse in breitem Maße nutzbar machen, doch in der Blütezeit des NÖSPL wurde der Sachverstand von Wissenschaftlern und Fachleuten in relativ hohem Maße genutzt. Dies setzte Ulbricht – wie Kaiser zeigt – gegen den Widerstand des Parteiapparats durch. Durch diese Entwicklung wurde dem revisionistischen Regime einerseits eine gewisse innovative Kraft zugeführt, andererseits wurde es dadurch gefährdet. Diese im Grunde bürgerliche Art der Dezentralisierung war ein Eiertanz, und 1968 zeigte der „Prager Frühling“ sehr eindringlich, wohin dieser Eiertanz führen konnte. Ulbricht und seine Kontrahenten in der SED-Führung waren sich durchaus darüber einig, dass sie das nicht wollten. Doch Ulbricht kritisierte Dubcek und Co. vor dem Einmarsch der Truppen des Warschauer Pakts sehr viel zurückhaltender als manche seiner Kontrahenten, mühte sich, „das Richtige“ bei Dubcek zu sehen und „die Überspitzungen“ zu kritisieren. Noch wenige Tage vor dem Einmarsch traf er sich mit Dubcek. Das sollte „aktive Diplomatie im Interesse des sozialistischen Lagers sein“, doch später wurde es ihm von seinen Gegnern in der Parteiführung angekreidet. (S. 300 f.)

Ulbricht erkannte, dass ein einseitig auf Befehl und Gehorsam basierendes Leitungssystem, welches im Wesentlichen darauf beruht, dass von oben nach unten Anweisungen durchgestellt werden, auf der Grundlage hochentwickelter Produktivkräfte rasch zusammenbrechen muss. Andererseits verfolgte Ulbricht ebenso wie seine Kontrahenten innerhalb der SED-Führung das Ziel, einem engen Zirkel auf lange Zeit alle Machtkompetenzen zu sichern. Er konnte und wollte folglich kein kommunistisches Programm des allmählichen Abbaus der alten Formen der Arbeitsteilung verfolgen, insbesondere nicht des allmählichen Abbaus der Arbeitsteilung zwischen leitenden und ausführenden Funktionen. Dezentralisierung konnte sich bei ihm folglich nur in Form des Ausbaus von Ware- Geld-Kategorien ausdrücken. Die „Volkseigenen Betriebe“ sowie die „Vereinigung Volkseigener Betriebe“ als eine Art „sozialistischer Konzern“ sollten also durch „materielle Interessiertheit“ zu hoher Produktivität stimuliert werden. Hierzu sollten „Dogmen“ abgebaut werden, etwa das „Dogma stabiler Preise“. Natürlich war dies eine Konzeption, die bei linearer Fortführung zum Kapitalismus geführt hätte, doch das war ganz gewiss nicht Ulbrichts Zielsetzung, denn dies hätte die von ihm vertretene Klasse überflüssig gemacht und von der Macht entfernt. Die Ware-Geld- Kategorien sollten vielmehr in eine Art zentraler Planung eingebettet bleiben. Von ihrem bürgerlichen Standpunkt aus teilt Kaiser die damalige jugoslawische Kritik am NÖSPL, dieses sei „überwiegend mit administrativen Mitteln durchgesetzt worden“, es sei eine „liberalisierte Form des Administrierens“. (S. 81) Liberalität ohne Administrieren – das hätte freie Preise bedeutet, und das wollte Ulbricht wohlweislich nicht. „Gewinn als Hauptkennziffer“ wollte er – und damit war der einzelbetriebliche Gewinn gemeint, wobei Ulbricht dekretierte, die Summe der einzelbetrieblichen Gewinne ergäbe auf wundersame Weise das Wohl der Gesellschaft. Das war das alte Dogma des klassischen bürgerlichen Ökonomen Adam Smith, doch Smith hatte im Gegensatz zu Ulbricht freie Preise vorausgesetzt. Das NÖSPL hingegen sollte ohne flächendeckende Freigabe der Preise, vorwiegend durch Administration die Preise dem Warenwert annähern. Kaiser führt ein durchaus zutreffendes Zitat Haffners an, das NÖSPL habe „über eine Art Marktsimulation“ „Ziele und Verhaltensweisen der Wirtschaftssubjekte beeinflussen wollen.“ (S. 74) Übrigens entwickelten sowjetische Wirtschaftskader – wie Kaiser zeigt – beträchtliches Interesse für derartige Experimente; sie hatten anscheinend die Hoffnung, hier Konzepte zu finden, mit denen sie der Wirtschaftskrise im eigenen Land begegnen konnten. Andererseits stießen die Methoden des NÖSPL bei den „sowjetischen Genossen“ bereits damals auch auf Verwunderung, und nach dem Sturz Chruschtschows wurden derartige Experimente in Moskau mit unverhohlener Skepsis betrachtet. Das NÖSPL war ein Zwitter zwischen Warenproduktion und zentralistischer Kommandowirtschaft. Ein derartiger Spagat war auf Dauer nicht durchzuhalten. Die Elemente der Dezentralisierung konnten mangels kommunistischer Zielsetzung freilich nicht die produktive Kraft der Arbeiterklasse in breitem Maße nutzbar machen, doch in der Blütezeit des NÖSPL wurde der Sachverstand von Wissenschaftlern und Fachleuten in relativ hohem Maße genutzt. Dies setzte Ulbricht – wie Kaiser zeigt – gegen den Widerstand des Parteiapparats durch. Durch diese Entwicklung wurde dem revisionistischen Regime einerseits eine gewisse innovative Kraft zugeführt, andererseits wurde es dadurch gefährdet. Diese im Grunde bürgerliche Art der Dezentralisierung war ein Eiertanz, und 1968 zeigte der „Prager Frühling“ sehr eindringlich, wohin dieser Eiertanz führen konnte. Ulbricht und seine Kontrahenten in der SED-Führung waren sich durchaus darüber einig, dass sie das nicht wollten. Doch Ulbricht kritisierte Dubcek und Co. vor dem Einmarsch der Truppen des Warschauer Pakts sehr viel zurückhaltender als manche seiner Kontrahenten, mühte sich, „das Richtige“ bei Dubcek zu sehen und „die Überspitzungen“ zu kritisieren. Noch wenige Tage vor dem Einmarsch traf er sich mit Dubcek. Das sollte „aktive Diplomatie im Interesse des sozialistischen Lagers sein“, doch später wurde es ihm von seinen Gegnern in der Parteiführung angekreidet. (S. 300 f.)

.

Die Auseinandersetzungen in der Jugendpolitik

Ulbricht begriff auch sehr gut, dass die bürokratische Art des Herangehens an die Jugend diese vom Regime entfernen würde und das Regime auf diese Weise keine Zukunft haben konnte. Auch hier versuchte er, gegen den Widerstand des Apparats eine Neuerung herbeizuführen. 1964, als Ulbrichts „Innovationen“ in der Jugendpolitik ihren Gipfelpunkt erreichten, schrieb der 1957 entmachtete Minister für Staatssicherheit, Erich Wollweber: „Ich wollte nichts anderes zur damaligen Zeit, als was man heute 1963/1964 als selbstverständlich betrachtet, dass man den Menschen eine persönliche Intimsphäre lässt und sich nicht in alles mögliche einmischt. Der Holzhammer sollte beiseitegelegt werden.“ Die Ursachen der zunehmenden „Republikflucht“ habe er schon damals weniger in Versorgungsengpässen gesehen als in der „Tendenz des Apparates, den Menschen sozusagen ‘auf der Seele zu knien’, ihnen alle möglichen Vorschriften zu machen: Wie sie sich kleiden sollen, welche Haarfrisuren, wie sie tanzen sollen, wie sie ins Theater gehen und Ferien machen sollen. Und das alles wurde firmiert als Erziehung.“ (S. 133) Ulbricht – das zeigt Monika Kaiser eindringlich – war Machtmensch genug und hinreichend feinfühlig für die Macht bedrohende Gefahren, um zu sehen, dass eine solche Art der „Erziehung“ die Jugend zunehmend gegen Partei und Staat aufbringen musste, und deshalb wollte er eine Wende, die er – personell betrachtet – nicht zuletzt gegen Erich Honecker durchsetzen musste, welcher in der Jugendpolitik bis dahin bestimmenden Einfluss genommen hatte (und wegen seines bürokratischen Verhaltens nicht selten angeeckt war). Ulbricht erklärte, die Jugendlichen sollten sich ihrer Rolle als „Hausherren von morgen“ bewusst werden, und die Funktionäre sollten mit ihnen „über die Probleme unserer Zeit sprechen“, auch wenn das „nicht sehr bequem“ sei. Die Person, derer sich Ulbricht im Kampf gegen die großen und kleinen Honeckers bediente, war Kurt Turba. Die Auseinandersetzungen um Turba sind im Übrigen auch ein sehr gutes Beispiel dafür, dass man die Formen der alten Arbeitsteilung nicht partiell durchbrechen kann, wenn man nicht ein Konzept verfolgt, welches darauf gerichtet ist, sie im Ganzen zu überwinden. Ulbricht nutzte im Juli 1963 Honeckers Urlaubsabwesenheit, um personalpolitische Fakten zu schaffen. Er rief den damals 34- jährigen Kurt Turba zu sich und fragte ihn, ob er die Leitung der Jugendkommission des Politbüros übernehmen wolle. Der verdutzte Turba wandte unter anderem ein, dass er keine Parteischule besucht habe, vielmehr schon in der Aufnahmeprüfung durchgefallen sei, dass er 1953 in Ungnaden aus dem Zentralrat der FDJ habe ausscheiden müssen und auch späterhin mehrfach mit dem Zentralrat in Clinch gelegen habe. Ulbricht lachte und fragte, warum Turba wohl glaube, dass er gerade ihn vorschlage. Auch das Argument, dass Turba sein Studium noch nicht beendet habe, ließ Ulbricht nicht gelten. Und Ulbricht legte Turba ans Herz, bei der Zusammensetzung der Jugendkommission „nicht nach dem Dienstrang“ vorzugehen. Das war eine Kampfansage an den Apparat. (S. 146) Dessen Widerstand bekam Turba schnell zu spüren. Als Turba sein Büro in der ZK-Abteilung besetzen wollte, bedeutete ihm der bisherige Abteilungsleiter Goede, er sitze hier bereits, und wies ihm eine kleine Kammer mit Telefon zu. Als Ulbricht davon erfuhr, schrie er Goede an, was dieser sich einbilde, er sei entlassen, solle den Schreibtisch räumen und sich in der Kaderabteilung eine neue Arbeit zuteilen lassen. Im September 1963 brachte das Neue Deutschland einen Grundsatzartikel zur Jugendarbeit. Die Jugend sei „früher reif“ und wolle darum „früher ernst genommen werden“. Sie ertrage „schlechte Leiter nicht“ und verachte „Nichtskönner“. Die Partei sei überzeugt, das die Jugend „mit den wenigen schwarzen Schafen in ihren Reihen“ fertig werde. Der Artikel machte sich unter anderem über Funktionäre lustig, die der Jugend vorschreiben wollten, was und wie sie tanzen sollte. Manchen falle es schwer, „den Unterschied zwischen einer Tanzveranstaltung und einer politischen Versammlung zu begreifen“. (S. 156 f.) Dieser Artikel trug die Handschrift Ulbrichts. Es heißt, mancher FDJ-Funktionär an der Basis habe den zerschlissenen Artikel wochenlang mit sich herumgetragen und damit argumentiert. Ein Höhepunkt des Erfolges der neuen Orientierung war das Deutschlandtreffen der FDJ Pfingsten 1964, an dem auch sehr viele Jugendliche aus Westdeutschland teilnahmen. Selbst westdeutsche Zeitungen hoben hervor, dass freie Meinungsäußerung in aller Öffentlichkeit geduldet war. Die Kehrseite der Medaille: Funktionäre, die bei missliebigen Diskussionen als „ideologische Feuerwehrleute“ agieren wollten, wurden ausgelacht. (S. 165) Bald zeigten sich negative Entwicklungen in verschiedenen gesellschaftlichen Bereichen, und die Sache war sicher nicht so harmlos, wie Monika Kaiser – die aufgrund ihres Standpunktes in bürgerlicher Liberalisierung natürlich keine Gefahr sehen kann – glauben machen will. Der größte Teil der Jugend wollte zwar sicherlich eine bessere Welt aufbauen, doch dazu hätten sie einer Partei bedurft, die ihnen eine marxistisch-leninistische Orientierung gab.

.

Die SED war keine solche Partei

Wem in der Wirtschaftspolitik nichts Besseres einfällt als die Schaffung eines künstlichen Marktes innerhalb eines Kommandoregimes, der kann auch in anderen Bereichen keine kommunistische Orientierung geben. Die neuen Freiheiten führten zur unkontrollierten Ausweitung bürgerlicher Kultur und Moral, was wiederum von den ultrabürokratischen Betonköpfen à la Honecker für ihre Zwecke genutzt wurde, die im übrigen anscheinend auch einzelne Erscheinungen maßlos aufbauschten und Jugendliche wegen harmloser Vorfälle kriminalisierten. Die Stimmung in der Parteiführung schlug um. Erich und Margot Honecker setzten sich mit ihrer Linie durch, wonach „das Anknüpfen an den Interessen der Jugend zur Entpolitisierung führe“. (!) (S. 203) Kaiser schreibt: „Da man den Kurswechsel damals noch nicht gegen Ulbrichts Autorität, sondern nur mit ihr vollziehen konnte, wurde nicht die Ulbrichtsche Politik für falsch erklärt, sondern einzelnen Funktionären ‘Entstellungen’ bei ihrer Umsetzung unterstellt.“ Damit geriet natürlich insbesondere Turba in die Schusslinie, und Ulbricht war bereit, ihn fallen zu lassen: Zum einen im persönlichen Machtinteresse, zum anderen, weil man im Interesse des revisionistischen Regimes im Ganzen einen Schuldigen brauchte. Turba, unter Druck geraten, bat um einen Termin bei Ulbricht, doch der war nicht mehr für ihn zu sprechen. Doch immerhin: Der Sieger Honecker eröffnete Turba, man sei vielleicht etwas hart mit ihm umgesprungen. Er solle halt Selbstkritik üben, dann werde man schon sehen. Damit sagte er seitens der Gegner der Ulbrichtschen Reformen: Du kannst unser Mann werden, dann geht deine Karriere weiter. Doch Turba ließ sich nicht kaufen. Honeckers Kommentar: „Du wirst noch merken, das mit der Parteiführung alles geht, gegen sie nichts.“ Turba – bald mit Parteiausschluss bedroht – erklärte, in diesem Falle werde er in der Öffentlichkeit beweisen, dass er nicht gegen die Parteilinie verstoßen habe. Schließlich besäße er ja ganze Aktenbände voller Anweisungen und Niederschriften seiner Gespräche mit Ulbricht. Kaum hatte er dies erklärt, erschienen zwei Mitarbeiter der Staatssicherheit bei ihm, die die betreffenden Unterlagen beschlagnahmten. Einer von ihnen erklärte, damit habe sich auch der Parteiausschluss erledigt. Turba konnte sich in der Kaderabteilung des ZK seine Papiere abholen und erhielt eine unbedeutende Funktion zugewiesen. (S. 223 f.)

Das Pendel, das sich von einer rigiden bürokratischen Linie zum Liberalismus hinbewegt hatte, schlug nun zum Bürokratismus zurück. Man „kniete sich den Menschen wieder auf die Seele“, und diese Art von „Erziehung“ musste insbesondere die Jugend abstoßen. Ein entsprechender Umschwung trat später auch in der Wirtschaftspolitik ein: Die liberalen, tendenziell in Richtung Warenproduktion und Kapitalismus weisenden Reformen wurden unter Beibehaltung und – in bestimmten Bereichen – sogar unter Ausbau von Formen der Ware-Geld-Beziehungen überwiegend durch ein bürokratisches Kommandoregime ersetzt, welches so starr war, dass es die Initiative nicht nur der Masse der Werktätigen, sondern auch der Spezialisten abtötete und damit die Produktivkräfte in ein immer engeres Korsett bannte. Im Nachhinein lässt sich sagen: Ulbricht hatte in gewisser Weise gewittert, an welchen Übeln die DDR später zugrunde gehen sollte: Bürokratisches Administrieren, Gängeln der Menschen usw. Der Bürokrat Ulbricht, der weitaus virtuoser mit Menschen zu spielen verstand als seine Kontrahenten vom Schlage Honeckers, wollte diese Übel zumindest in der Erscheinung mildern. Die von ihm verwandten liberalen Gegenmittel mussten scheitern, weil sie die Gefahr der Restauration des Kapitalismus beinhalteten. Als Machtmensch, der er war, erkannte er dies selbst und reagierte bürokratisch, wobei er versuchte, die Option einer Balance von Liberalität und bürokratischem Administrieren aufrechtzuerhalten. Jedoch stärkten diese Entwicklungen seine einseitig bürokratischen Gegner, die es zudem – wie Kaiser ausführlich zeigt – geschickt verstanden, das Misstrauen Breschnews in Ulbrichts Experimente zu schüren. Am Rande deutet Kaisers Analyse an, dass dem Machtwechsel von Chruschtschow zu Breschnew in gewisser Hinsicht vergleichbare sozialökonomische Hintergründe zugrunde lagen wie dem von Ulbricht zu Honecker. Eine interessante Einzelheit: Kaiser führt Quellen an, denen zufolge Breschnew 1964 zweimal erfolglos versucht haben soll, die Ermordung Chruschtschows zu organisieren. (S. 126) Heute gibt es Versuche z. B. von Seiten Sarah Wagenknechts, den damaligen Kurs Ulbrichts als eine realistische Politik darzustellen, aufgrund derer der „Sozialismus sich hätte behaupten können. An dieser Stelle sei hierzu nur knapp gesagt: Es war schon deshalb kein Sozialismus, weil die kommunistische Orientierung auf die Überwindung der alten Arbeitsteilungen fehlte. In Ermangelung einer solchen Orientierung mussten die Versuche, den Bürokratismus zu bannen, gesetzmäßig liberale Gestalt annehmen und damit die Gefahr der Restauration des Kapitalismus hervorrufen. Bezeichnend ist, dass Ulbricht selbst gezwungen war, die von ihm gerufenen liberalen Geister zumindest teilweise wieder zu bannen, und seine Nachfolger betrieben dies nur mit größerer Konsequenz. Dass die Übel des somit wieder gestärkten Bürokratismus auf andere Weise den Sieg des Kapitalismus herbeiführen mussten, liegt in der Natur der Sache: Wer nicht zum Kommunismus voranschreiten will, der bereitet – unabhängig von seinem Willen – der kapitalistischen Restauration den Weg. Das Ulbricht kein Voranschreiten zum Kommunismus wollte, fand im Übrigen seinen klaren theoretischen Ausdruck in seiner Theorie vom Sozialismus als „eigenständiger sozialökonomischer Ordnung“. Damit wurde nicht nur der Kommunismus zu einer unverbindlichen Vision für eine ferne Zukunft zusammengestutzt. Diese Konzeption beinhaltete auch, dass der Sozialismus nicht mehr als Übergangsgesellschaft angesehen wurde, innerhalb derer sozialökonomische und sozialpsychologische Elemente der alten Gesellschaft mit denen des Kommunismus im Kampf lagen und es für Kommunist folglich darum gehen musste, letztere zu stärken und zu entwickeln. Durchaus zutreffend konstatiert Kaiser, die SED-Führung wollte „dass ‘sozialistische System’ auf den ihm eigenen Grundlagen funktionsfähig machen und kümmerte sich wenig um die Frage, wie es danach weiterginge“. (S. 278) Demgemäß wurden die klassenmäßigen Unterschiede innerhalb der DDR verharmlost und bagatellisiert, nicht nur die von oben und unten (die ohnehin nicht Gegenstand einer theoretischen Betrachtung waren), sondern auch die zwischen Arbeiterklasse und den noch existierenden Privatunternehmen. Die Gesellschaft der DDR beinhaltete laut Ulbricht „völlig neuartige Beziehungen zwischen den Klassen und Schichten“, die angeblich „auf der Gemeinsamkeit der Grundinteressen und der kameradschaftlichen Zusammenarbeit“ beruhten.

.

Ulbricht: relative Eigenständigkeit gegenüber Moskau

Wie Kaiser zeigt, betrieb Ulbricht in den 60er Jahren gegenüber Moskau eine relativ eigenständige Politik, was ihn von seinem Nachfolger Honecker grundlegend unterschied. So konterte er im Zusammenhang mit der Entwicklung des NÖSPL einen innerparteilichen Einwand, in der Sowjetunion würden bestimmte Dinge aber anders behandelt: “Das, was die Sowjetunion macht, lassen Sie mal; das ist deren Sache.” (S. 70) Breschnew fühlte sich bei einem Besuch in der DDR – damals war er noch nicht Parteichef – von Ulbricht “in die Enge getrieben und in ungebührlicher Weise belehrt”, wie er später gegenüber Honecker sagte. (S. 75) Die politische und persönliche Abneigung war wohl beidseitig. Auf Breschnews unmittelbar nach seiner Machtergreifung übermittelte Gesprächsbereitschaft antwortete Ulbricht verspätet und kühl. (S. 76) Erhebliche Differenzen gab es nicht nur in der Wirtschafts-, sondern auch in der Deutschlandpolitik. Ulbricht war sich darüber im klaren, dass die ungelöste deutsche Frage politisch in Rechnung gestellt werden musste, wenn man sich nicht vom westdeutschen Imperialismus in die Defensive treiben lassen wollte. Nachdem die sowjetische Führung die SED-Führung intern gebeten hatte, von Wiedervereinigungsparolen Abstand zu nehmen, polemisierte Ulbricht 1967 öffentlich gegen alle jene, “die der Meinung sind, es könne niemals zu einer Vereinigung der beiden deutschen Staaten kommen”. (S. 276) Die DDR-Verfassung von 1968 enthielt den Auftrag, die deutsche Spaltung schrittweise zu überwinden. Die sowjetische Führung hatte auf diplomatischem Wege versucht, eine Diskussion über den Verfassungsentwurf in die Wege zu leiten, doch Ulbricht hatte intern erklärt: “Nichts ist! Wenn das ZK der KPdSU uns irgend’ was sagen will bezüglich der Verfassung, dann soll es sich offiziell an das ZK der SED wenden.” (S. 279) Nach Ulbrichts Tod kam die Führung unter Honecker den sowjetischen Wünschen nach: Der Begriff “deutsche Nation” wurde per Gesetz getilgt, der Auftrag zur schrittweisen Überwindung der deutschen Spaltung durch den Hinweis ersetzt, dass die DDR “für immer und unwiderruflich” mit der Sowjetunion verbündet sei. Wie Kaiser mitteilt, kam das nach Auffassung von Juristen einem Staatsstreich gleich, da die per Volksabstimmung verabschiedete Verfassung nicht durch einfaches Gesetz geändert werden durfte. Freilich ging auch Ulbrichts Deutschlandpolitik keinesfalls von marxistisch-leninistischen Grundsätzen aus. Nachdem Brandt Bundeskanzler geworden war, trat Ulbricht gegen den Widerstand des gesamten Politbüros für eine “neue Westpolitik” ein. (S. 328 f.) Bereits 1965 hatte er eine neue Taktik gegenüber der SPD verkündet: Polemik dürfe es nur “gegen die Kriegspartei” geben (S. 234), also die CDU/ CSU, womit die SPD mehr oder weniger zur Friedenspartei erklärt wurde, gegen die nicht polemisiert werden dürfe. Damit stellte Ulbricht sich ausdrücklich in Gegensatz zu einem “großen Teil der führenden Genossen der KPD”, die der Meinung waren, “dass der Kampf sowohl gegen die CDU als auch gegen die SPD geführt werden müsse”, wie er der sowjetischen Führung ganz offen sagte. (S. 235) Später veranlasste die Gruppierung um Honecker die sowjetische Führung unter anderem dadurch, Ulbrichts Sturz mitzutragen, dass sie deren Ängste vor einem deutschen Alleingang Ulbrichts schürte, der gegen die sowjetischen Interessen gerichtet sein könne. Kaum war die neue Führung um Honecker inthronisiert, versuchte sie, sich gegenüber Moskau anzubiedern, indem sie in den außenpolitischen Teil des Entwurfes des Berichts auf dem VIII. Parteitag der SED besonders harsche Formulierungen gegenüber dem westdeutschen Imperialismus aufnahm. Dieser Entwurf wurde zur Begutachtung nach Moskau geschickt, doch die betreffenden Formulierungen kamen dort offenbar nicht gut an. Nach allgemeinem Lob folgten acht Schreibmaschinenseiten mit höflich formulierter Kritik. Zu militanten Äußerungen gegenüber dem Imperialismus im Allgemeinen und der BRD im Besonderen sollten abgeschwächt, alle Formulierungen über das expansive Wesen der BRD gestrichen werden, und überdies sollte die SED-Führung sich Gedanken “über den Gebrauch elastischerer und präziserer Formulierungen in der nationalen Frage” machen. (S. 441) Zwar hatte Breschnew im Gespräch mit einer SED-Delegation gesagt, “Deutschland gebe es nicht mehr, und das sei gut so” (S. 389), doch das war für den internen

Gebrauch bestimmt; in offiziellen Dokumenten sollte verwaschener formuliert werden. Honecker war nicht Ulbricht – Breschnew brauchte ihm nicht zweimal zu sagen, was er wollte. Honecker sorgte persönlich für die Einarbeitung der Moskauer Änderungswünsche in den Rechenschaftsbericht, “wobei er die weisungsgemäße Ausführung wie ein Buchhalter mit Häkchen und Erledigungsvermerken festhielt.” (S. 442) Freilich war Ulbrichts Selbständigkeit gegenüber Moskau nur eine relative gewesen. Als pragmatischer Machtpolitiker hielt er sich stets im Rahmen dessen, was er tun zu können glaubte, ohne in Moskau allzu sehr anzuecken. Ein Beispiel: 1970 hatte Ulbricht durchgesetzt, dass der mittlerweile von ihm als Gefahr erkannte Honecker vom Posten des 2. Sekretärs der SED abgelöst und auf Parteischule geschickt worden war. Abrassimov, Botschafter der UdSSR in der DDR, intervenierte bei Ulbricht – erkennbar, wenn auch nicht offiziell, im Namen Breschnews. Ulbricht gab nach und setzte Honecker wieder in seine alte Funktion ein. (S. 370 ff.)

.

“Einheit und Geschlossenheit als höchstes Gut”

Die Untersuchungen Monika Kaisers lassen bezüglich der Verfahrensweisen eines durchgängig sichtbar werden, ob es sich nun um Ulbricht handelt oder um die Kräfte um Honecker, ob es um die SED geht, die KPdSU oder – soweit am Rande behandelt – um andere revisionistische Parteien: Sach- und Personalfragen wurden nicht von den hierfür nach Parteistatut zuständigen Gremien und nicht auf Grundlage einer offenen und sachlichen Diskussion der jeweils gegebenen Differenzen entschieden. Sie wurden aufgrund des Kräfteverhältnisses der jeweils miteinander kämpfenden Seiten entschieden, in Form von Intrigen, ohne offene Benennung der unterschiedlichen Positionen und unter faktischer Umgehung der zuständigen Gremien. Letztere wurden über die zugrunde liegenden Differenzen in aller Regel gar nicht informiert und zu Akklamationsorganen degradiert, die aus “Disziplin”, unter Wahrung der “Einheit und

Geschlossenheit” das abzunicken hatten, was andernorts entschieden worden war. Ein treffendes Beispiel ist der polnische Parteichef Gomulka, ein notorischer Opportunist, der 1968 vor dem Einmarsch der Truppen des Warschauer Pakts als gehorsames Mitglied des von Breschnew geführten Lagers Dubcek zu kritisieren hatte. Er kritisierte, dass die in der CSSR eingeführten geheimen Parteiwahlen – “den Einfluss der Führung auf die Kaderpolitik beschnitten”. Das war also für ihn das eigentlich Schlimme an der tschechoslowakischen Entwicklung: dass die Parteispitze nicht mehr entscheiden konnte, wer gewählt wurde! Ich habe bereits das Beispiel angeführt, dass Ulbricht die Urlaubsabwesenheit Honeckers ausnutzte, um Turba als Leiter der Jugendkommission des Politbüros zu inthronisieren. Die Honecker und Konsorten nutzten wiederum später Abwesenheiten Turbas, um ihn in bestimmten Fragen auszumanövrieren. Und als Ulbricht alters- und krankheitsbedingt nicht mehr an allen wichtigen Sitzungen teilnehmen konnte, gelang es Honecker, “immer mehr Entscheidungskompetenzen an das ZK-Sekretariat zu verlagern. Dinge, von denen er und der Apparat annahmen, dass sie im Politbüro nur schwer oder nur nach langwierigen Diskussionen und mit ungewollten Modifikationen durchkamen, wurden von Honecker an das Sekretariat delegiert. Hier konnte man sicher sein, dass keine unliebsamen Erörterungen stattfanden, sondern dass alles im Schnellverfahren ohne Diskussion beschlossen wurde, so wie der Apparat es vorschlug. Auch in dieser Hinsicht hat Honecker nichts originär Neues zur Funktionsweise der Machtmechanismen beigetragen, sondern das ‘abgekupfert’, was Ulbricht erfolgreich bis 1953 praktizierte (…).” (S. 372) Wohlgemerkt: Hier geht es um Verlagerung von Kompetenzen aus dem Politbüro heraus, also aus dem – laut Statut – geschäftsführenden Ausschuß des Zentralkomitees, welcher diesem gegenüber eigentlich verantwortlich war. Doch das Zentralkomitee selbst, laut Statut das höchste Parteigremium zwischen den Parteitagen, war längst zu einem Akklamationsorgan degradiert worden.

Als Honecker und sein Anhang sich anschickten, Ulbricht aufs Altenteil zu schicken, war allen Beteiligten klar, dass es hier nicht nur um persönliche Machtgelüste ging, sondern durchaus auch um politische Meinungsverschiedenheiten. Die Vorstellung, dass das ZK oder gar der Parteitag hierüber diskutieren und entscheiden sollte, erschien derart “abwegig”, dass sie niemandem in den Sinn kam. Schon zuvor hatte Honecker persönliche Kontakte mit Breschnew gepflegt und von diesem bereits 1970 die Zusage erhalten, dass er Kronprinz war und spätestens in ein paar Jahren Ulbrichts Nachfolge antreten würde. Breschnew hatte erklärt, Ulbricht könne “gar nichts – wir werden auf jeden Schritt – W(alter) U(lbrichts) – der unseren gemeinsamen Interessen nicht entspricht – reagieren, wenn notwendig hart. (…) Wir werden keine personellen Veränderungen zulassen – verstehst Du. Die Leitung der Parteiarbeit wird sich immer mehr in Deiner Hand vereinigen.” (S. 381) Im Januar 1971 hatte Ulbricht im Politbüro einige seiner Vorstellungen durchsetzen können, und Honecker wähnte seine Fälle wegschwimmen. In einem verleumderischen und intriganten Brief an Breschnew versuchten Honecker und seine Parteigänger daraufhin, die sowjetische Führung zu bewegen, den Machtwechsel nun herbeizuführen. Man verwies auf “‘Spekulationen im Westen’ über Meinungsverschiedenheiten in der SED-Führung und auf ‘bestimmte Lehren aus den Ereignissen in Volkspolen und in der CSSR”, versuchte also wider besseres Wissen den Eindruck zu erwecken, es stehe ein zweiter “Prager Frühling” bevor. Ein bezeichnendes Argument: “Es bestünde die Gefahr, ‘dass wir zum VIII. Parteitag nicht mit einer einheitlichen Meinung kommen’”. (S. 433) Das war also für alle Beteiligten eine entsetzliche Vorstellung: dass der Parteitag, laut Statut das höchste Organ der Partei, über politische Meinungsverschiedenheiten entscheiden könnte anstatt – wie bisher immer – das abnicken zu müssen, was der Apparat ihm “einmütig” präsentierte. – Übrigens fragte Honecker innerhalb von zwei Tagen drei- bis viermal am Krankenbett Materns nach, ob dieser nicht in der Lage sei, den Brief an Breschnew zu unterschreiben. Doch Matern war bewusstlos und wurde künstlich beatmet. Honecker hatte übrigens zunächst Pech: Breschnew durchschaute offenbar, dass ersterer Panikmache betrieb, und ließ ihn vorerst zappeln. Ulbricht trat mehr oder weniger freiwillig als Parteichef ab, vermutlich zum einen, weil seine Kräfte schwanden, zum anderen, weil er hoffte, sich auf diese Weise noch ein Maximum an Einfluss sichern zu können. Da täuschte er sich: Man beförderte ihn zum Ehrenvorsitzenden – und entfernte ihn systematisch von jeglicher Möglichkeit politischer Einflussnahme. Nun lernte er die intriganten Methoden, die er selbst stets virtuos gehandhabt hatte, am eigenen Leibe kennen. Das ging so weit, dass man Krankenberichte über ihn, die er selbst nicht kannte, allen ZK-Mitgliedern zur Verfügung stellte. Als er sich zur Wehr zu setzen versuchte, schob man ihm alle möglichen politischen Fehler in die Schuhe und deutete ihm an, wenn er sich jetzt nicht füge, werde man ihn fraktioneller Tätigkeit beschuldigen. Da gab er klein bei. Breschnew hatte gegenüber Honecker vorausgesagt, Ulbricht werde letztlich nichts tun, was die “Einheit und Geschlossenheit” gefährde. (S. 438) In der Tat hatte Ulbricht sich stets machtpolitischen Gegebenheiten angepasst, und das tat er auch jetzt. Bei der Diskussion im Politbüro mit Ulbricht verwies Axen interessanterweise auf die Auseinandersetzungen mit Herrnstadt und Zaisser im Jahre 1953, als Honecker Ulbricht mit den Worten verteidigt habe: “Ulbricht sind wir alle.” Sie hätten das – so Axen – nie als Personenkult verstanden. (S. 451) Das war in gewisser Weise richtig: Damals ging es nicht in erster Linie um die Person Ulbricht, sondern um den von ihm gepflegten Führungs- und Leitungsstil. Dieser bestand, kurz gesagt, in folgendem:

Eine wirkliche Diskussion der Ursachen von Fehlentwicklungen hat zu unterbleiben, innerhalb des innersten Führungszirkels und schon gar nach außen hin. Entscheidungen fallen hinter den Kulissen. Die parteilosen Massen sind Manövriermasse der Partei, die Parteibasis ist Manövriermasse der Parteiführung, Befehle werden von oben nach unten durchgestellt. “Demokratische Konsultationen erfolgen dann und nur dann, wenn das für die Erhaltung eines derartigen Herrschaftssystems eher nützlich als schädlich erscheint. Wer in irgendwelchen Fragen gegen dieses Herrschaftssystem grundsätzlich opponiert, ist als Nestbeschmutzer gnadenlos unschädlich zu machen.

Im Gegensatz zu späteren als “Abweichlern” aussortierten Mitgliedern der Führung blieben Herrnstadt und Zaisser Zeit ihres Lebens Unpersonen, und auch jetzt, in der Stunde der Abrechnung mit Ulbricht, erinnerte Axen daran und forderte Ulbricht nachdrücklich auf, sich auch selbst an die von ihm geprägten Spielregeln zu halten. Sonst – ja sonst werde er schlimmstenfalls das Schicksal von Herrnstadt und Zaisser teilen. Axen “drohte, die von Ulbricht geführten individuellen Gespräche könnten als ‘Ansätze, um Gruppierungen zu bilden’, bewertet werden.” “Einhellig war man der Auffassung, dass die ‘Einheit und Geschlossenheit’ als höchstes Gut gewahrt werden müssen. Ulbricht dagegen versuche diese zu stören, indem er immer wiederwieder Diskussionen heraufbeschwört.” (S. 451) “Einheit und Geschlossenheit” bedeutet hier: Pack schlägt sich, Pack verträgt sich. Ulbricht zog es wie gesagt vor, sich nach dem Schlagen wieder zu vertragen. Er unterschrieb einen von Honecker vorgelegten Beschlusentwurf, wonach er seine “Haltung zum Politbüro und zum Ersten Sekretär des ZK … revidiert und die Anschuldigungen zurücknimmt, … dass er die Disziplin im Politbüro einhält (sich also nicht unmittelbar an das ZK wendet, was sein statutenmäßiges Recht gewesen wäre, d. Verf.), den Beschlüssen des Politbüros zustimmt und den Weisungen des Ersten Sekretärs Folge leisten wird”. (S. 452) Zu diesen Weisungen gehörte u. a., dass Ulbricht nicht an der Festveranstaltung zum 55. Jahrestag der Sowjetunion teilnehmen durfte. Damit war sichergestellt, dass er keinen Kontakt mehr zu Breschnew aufnehmen konnte. Als Ulbricht Ende Dezember auf dem 8. Plenum des ZK sprechen wollte, wurde eine außerordentliche Politbürositzung einberufen, die ihm dies verbot. Die “Einheit und Geschlossenheit der Partei” blieb dank der Fürsorge der weisen Führung gewahrt.

.

Marx behielt recht

Man täusche sich nicht: Sowohl das Agieren Ulbrichts hatte seine objektive Logik als auch das Agieren der Kräfte um Honecker. Wollte man ihr Handeln allein damit erklären, dass sie „Revisionisten waren“, so stünde man in methodischer Hinsicht auf einer Stufe mit denjenigen bürgerlichen Kommentatoren, die es damit erklären, sie seien eben Kommunisten gewesen. Für Marxisten aber ist das menschliche Wesen nicht in den Individuen angesiedelt, sondern im Ensemble der gesellschaftlichen Verhältnisse. Der Hinweis darauf, dass Ulbricht, Honecker usw. Revisionisten waren, erklärt für sich allein nichts. Es war ihnen nicht in die Wiege gelegt, Revisionisten zu werden. Dass sie es waren, macht sich nicht daran fest, dass sie für dieses oder jenes Leitungssystem eintraten, für mehr oder weniger Zentralismus, für mehr oder weniger Ware-Geld-Beziehungen. Und es macht sich auch nicht in erster Linie an theoretischen Positionen fest. Breschnew und Honecker wandten sich gegen Ulbrichts Theorie vom Sozialismus als eigenständiger sozialökonomischer Formation, doch deshalb waren jene keinen Deut mehr Kommunist als dieser.

Dass sie keine Kommunisten waren, macht sich vor allem daran fest, dass sie keine Umgestaltung des gesamten Ensembles der gesellschaftlichen Verhältnisse in Richtung Kommunismus wollten. Sie wollten insbesondere die Arbeitsteilung in leitende und ausführende Funktionen nicht überwinden. Auf dieser Grundlage musste ein Ensemble von entfremdeten Arbeitsteilungen konserviert werden und musste der Zustand aufrechterhalten bleiben, dass die Gesellschaft in Teilinteressen zerfällt, das Allgemeininteresse Fiktion bleibt. Wenn Entscheidungen nicht in den dafür eigentlich zuständigen Gremien getroffen wurden, sondern hinter den Kulissen, nach Machtposition und Geschicklichkeit im Intrigenspiel, so war dies nicht originär im schlechten Charakter der handelnden Personen begründet – dieser bildete sich vielmehr als Folge der Zustände heraus –, sondern darin, dass eine offene Debatte von Mängeln innerhalb eines Systems, das diese Mängel nicht überwinden konnte, objektiv zersetzend gewesen wäre. Die Fiktion der „Einheit und Geschlossenheit“ musste gewahrt werden, weil es keine Einheit geben konnte. Ulbrichts Agieren hatte seine Logik: Er hatte wie gesagt richtig erkannt, dass ultrazentralistische Kommandowirtschaft auf Grundlage entwickelter Produktivkräfte zum Untergang führen musste. Die Zersetzungserscheinungen in der CSSR unter Novotny waren ihm warnendes Beispiel. Aus seiner Sicht arbeitete er als Realpolitiker am Aufbau des Sozialismus, und die offenkundige Tatsache, dass sich das gesellschaftliche System der DDR grundlegend von dem der BRD unterschied, dass es kein Kapitalismus war, befestigte ihn in dieser Sicht. Der Kommunismus war für ihn ferne Utopie. Der „Lauf der Geschichte“ würde ihn vielleicht irgendwann hervorbringen, aber für die Orientierung in der Gegenwart hatte das keine Bedeutung.

Das Agieren der Honecker und Co. hatte ebenfalls seine Logik: Sie wussten, dass Ulbricht keinen Kapitalismus wollte, doch sie sahen ganz richtig, dass das NÖSPL bei konsequenter Fortentwicklung zum Kapitalismus führen musste. Die Entwicklung der CSSR unter Dubcek war ihnen warnendes Beispiel. Mit Ulbricht hatten sie gemeinsam, dass sie keine Überwindung der Arbeitsteilungen der alten Gesellschaft, also keinen Übergang zum Kommunismus wollten. Ihre „Verteidigung des Sozialismus“ bestand darin, die liberalen Experimente, die mit dem NÖSPL verbunden waren, zu stoppen. Marx behielt recht: Der „Sozialismus ist die Permanenz-Erklärung der Revolution, die Klassendiktatur des Proletariats als notwendiger Durchgangspunkt zur Abschaffung der Klassenunterschiede überhaupt, zur Abschaffung sämtlicher Produktionsverhältnisse, worauf sie beruhen, zur Abschaffung sämtlicher gesellschaftlicher Beziehungen, die diesen Produktionsverhältnissen entsprechen, zur Umwälzung sämtlicher Ideen, die aus diesen gesellschaftlichen Beziehungen hervorgehen.“ (Marx, Die Klassenkämpfe in Frankreich, MEW 7, S. 90) Fehlt diese Orientierung, so handelt es sich nicht um Sozialismus, unabhängig von den subjektiven Vorstellungen der Akteure. Honeckers Spruch „den Sozialismus in seinem Lauf hält weder Ochs noch Esel auf“ erwies sich als falsch.

Sein „Sozialismus“ wurde aufgehalten. Sozialismus im Marxschen Sinne ist die Übergangsgesellschaft zum Kommunismus, doch er „läuft“ nicht dorthin. Er ist nämlich kein handelndes Subjekt. Entweder bewirken innerhalb des Sozialismus agierende Subjekte diesen Übergang, oder der Kapitalismus wird restauriert. Gibt es an den Schaltstellen der Macht keine agierenden Subjekte, die den Übergang zum Kommunismus anstreben, so handelt es sich nicht um Diktatur des Proletariats und folglich nicht um Sozialismus.

.

Erstveröffentlichung in Roter Morgen, Nr. 17/1999. Eine Weiterveröffentlichung dieses Textes ist gemäß einer Creative Commons 4.0 International Lizenz ausdrücklich erwünscht. (Unter gleichen Bedingungen: Unkommerziell, Nennung der verlinkten Quelle (»Der Weg zur Partei«) mit Erscheinungsdatum).

.

>> Diesen Text als pdf zum download, ausdrucken und weiterreichen <<

.

Antworten