bebe

Medien Mosaik

– Gsponer/Buresch/Pacht: „Jugend ohne Gott“

– Danielle Willert: „Hans Moser in seinen schönsten Filmen“

.

bebe

Szenenbild mit Alicia von Rittberg

Kann man Ödön von Horvath acht Jahrzehnte nach seinem Tod noch vom Blatt verfilmen? Michael Knofs getreue Adaption „Jugend ohne Gott“ vom Beginn der neunziger Jahre wirkt heute trotz guter Schauspieler altbacken. Der aus der Schweiz stammende Regisseur Alain Gsponer und seine Szenaristen Alex Buresch und Matthias Pacht gingen einen anderen Weg. Sie verlegten die Auseinandersetzungen eines Lehrers und seiner Schüler in die nahe Zukunft. Das Individuum zählt nur noch so viel, wie es allen nützlich sein kann. Mitmenschlichkeit ist zum großen Teil verloren gegangen. Eliten werden an Privatschulen herangezüchtet, wer nicht spurt, fällt durch den Rost, quält sich an der Regelschule. Freundschaften können sich nicht mehr entwickeln. Soziales Gespür wird nicht verlangt. Was bei Horvath noch die Warnung vor Faschismus war, ist jetzt die Vision eines neoliberalen Überwachungsstaats. Die düstere Utopie erzählen die Filmemacher aus dreierlei Blickwinkeln hintereinander, so dass sich stets neue Details erschließen. Dabei wird das Gewicht der Handlung auf den sensiblen Schüler Zach (Jannis Niewöhner) verlagert. Ob die Besetzung des Lehrers mit dem türkischstämmigen Fahri Yardim glücklich ist, sei dahingestellt. Durch sein deutliches Anderssein verkörpert er nicht mehr die von Horvath angestrebte Durchschnittlichkeit. Trotzdem ein Film, der weit über den Durchschnitt herausragt.

.

Jugend ohne Gott, Regie Alain Gsponer, Verleih: Constantin Film, ab 31. August in zahlreichen Kinos.

*

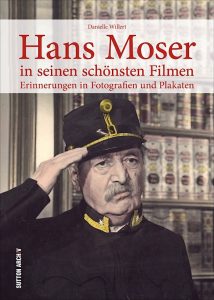

Hans Moser (der 1931 den Zauberkönig in der Uraufführung von Horvaths „Geschichten aus dem Wiener Wald“ spielte) ist eine so einmalige Legende des österreichischen Theaters und Films, dass seine Filme fast täglich in einem der vielen deutschsprachigen Sender laufen und seine oft für ihn geschriebenen Wiener Lieder häufig in den Spartenprogrammen des Rundfunks laufen. Er war bis ins hohe Alter ein Kassenmagnet, und blieb es auch mehr als 50 Jahre nach seinem Tod. Darum kommen auch immer wieder neue Bücher mit ihm und über ihn heraus. Das neueste ist ein Bildband von Danielle Willert, die zuvor mit einem Peter-Alexander-Buch Erfolg hatte. Sie durfte im Filmarchiv Austria stöbern und hat einige schöne teils schwarzweiße, teils farbige Fotos und Programmhefte gefunden, wobei die versprochenen Plakate mit zwei an der Zahl nicht nennenswert sind.

In bescheidenem Maße gibt die Autorin Angaben zur Biografie, wobei sie auf Mosers Zeit im Nationalsozialismus eingeht, dem er als durch und durch unpolitischer Mensch hilflos gegenüberstand. Immerhin gelang es ihm, seine jüdische Frau zu retten.

In bescheidenem Maße gibt die Autorin Angaben zur Biografie, wobei sie auf Mosers Zeit im Nationalsozialismus eingeht, dem er als durch und durch unpolitischer Mensch hilflos gegenüberstand. Immerhin gelang es ihm, seine jüdische Frau zu retten.

Die Bildunterschriften sind mitunter ergänzungsbedürftig, fehlen doch die Namen seiner Partner nicht selten, seien es Hans Adalbert Schlettow, Heinz Salfner, Margarethe Slezak oder Arno Paulsen. Die Bemerkung, „Das Ferienkind“ von 1943 sei Mosers Lieblingsfilm gewesen, ist schwer zu widerlegen. Andere Autoren berichten glaubhaft, es wäre das Tier-Melodram „Herrn Josefs letzte Liebe“ (1959), an dessen Drehbuch der Hundefreund Moser maßgeblich beteiligt war. Auch die Behauptung, „Kaiser Josef und die Bahnwärterstochter“ sei 1963 sein letzter Film gewesen, trifft nicht zu, da dem 1961 gedrehten Fernsehfilm noch ein Kinostreifen mit Conny Froboess und die Schnitzler-Adaption fürs Fernsehen „Leutnant Gustl“ mit der wirklich letzten Rolle folgten. Ein schönes Blätterbuch für den Interessierten, aber nicht mit Akribie verfasst!

Danielle Willert: Hans Moser in seinen schönsten Filmen. Sutton Verlag, Erfurt 2017, 128 Seiten, rund 150 Abbildungen, 20,00 Euro.

.

Aus Das Blättchen, Nr. 18, vom 31.7.2017, mit freundlicher Genehmigung des Autors

.

Medien-Mosaik früherer Monate

.

Es kann einem schon kalt über den Rücken laufen – so nah ist Wolfgang Fischers Film „Styx“ (nach dem mythischen todbringenden Fluss) an unserer Realität. Die großartige Susanne Wolff spielt eine Ärztin, die in ihrem Urlaub von Gibraltar aus mit einem Motorsegler allein in See sticht und unterwegs mit einem überladenen Flüchtlingsboot in Seenot konfrontiert wird. Allein kann sie nicht helfen, aber die Küstenwache weist sie ab. Man kann oder will den Tod von hundert Schiffbrüchigen nicht verhindern. Andere, größere Schiffe fahren vorüber, haben jedoch strikte Anweisung, den Sterbenden nicht zu helfen. Als die Heldin wenigstens einen 14-jährigen Flüchtling an Bord nimmt, kehrt sich ihre Hilfsbereitschaft gegen sie. Hier wird der Film, der auf der Berlinale mit dem Heiner-Carow-Preis ausgezeichnet wurde, problematisch. Schließlich versinkt die Gerettete in Schwermut – kein konstruktiver Schluss! Bemerkenswert sind sowohl die Kameraarbeit von Benedict Neuenfels, der dem auf weite Strecken einzigen Handlungsort, dem Motorsegler, immer neue Sichten abgewinnt, als auch die Tongestaltung von Uwe Dresch, der statt Musik eine stimmige Geräuschkulisse zaubert.

Es kann einem schon kalt über den Rücken laufen – so nah ist Wolfgang Fischers Film „Styx“ (nach dem mythischen todbringenden Fluss) an unserer Realität. Die großartige Susanne Wolff spielt eine Ärztin, die in ihrem Urlaub von Gibraltar aus mit einem Motorsegler allein in See sticht und unterwegs mit einem überladenen Flüchtlingsboot in Seenot konfrontiert wird. Allein kann sie nicht helfen, aber die Küstenwache weist sie ab. Man kann oder will den Tod von hundert Schiffbrüchigen nicht verhindern. Andere, größere Schiffe fahren vorüber, haben jedoch strikte Anweisung, den Sterbenden nicht zu helfen. Als die Heldin wenigstens einen 14-jährigen Flüchtling an Bord nimmt, kehrt sich ihre Hilfsbereitschaft gegen sie. Hier wird der Film, der auf der Berlinale mit dem Heiner-Carow-Preis ausgezeichnet wurde, problematisch. Schließlich versinkt die Gerettete in Schwermut – kein konstruktiver Schluss! Bemerkenswert sind sowohl die Kameraarbeit von Benedict Neuenfels, der dem auf weite Strecken einzigen Handlungsort, dem Motorsegler, immer neue Sichten abgewinnt, als auch die Tongestaltung von Uwe Dresch, der statt Musik eine stimmige Geräuschkulisse zaubert. Wer Siegfried Kühns Meisterwerke liebt wie „Das zweite Leben des Friedrich Wilhelm Georg Platow“ (1973), „Kindheit“ (1987) oder „Die Lügnerin“ (1992), die er bei der DEFA drehte, weiß, dass der Regisseur und Autor ein Mann der skurrilen Überhöhung ist. Als der erweist er sich auch in seinem zweiten Buch, der autobiografischen Satire „Die Erdorgel oder Wunderbare abgründige Welt“, die im Frühjahr erschien. Autobiografie und Satire gehen tatschlich bis zu einem gewissen Grade zusammen. Die meisten der Personen verfremdet Kühn, sich selbst sieht er als Friedrich in dieser „wahrheitsliebenden Lügengeschichte“. Doch wer zwischen den Zeilen zu lesen versteht, sieht, dass der Autor immer eng an der Wahrheit bleibt, besonders was Friedrich-Siegfrieds Jugendjahre betrifft. Tatsächlich war er bei der Oma-Mutter auf dem Dorf aufgewachsen und arbeitete als junger Mann im Bergbau. Aus dieser Sphäre stammt auch der Titel des Buches. Wer mehr über die Entstehung der meisten Kühn-Filme lesen möchte, wird allerdings enttäuscht. (Dem „Platow“-Film hatte Kühn sein erstes Buch gewidmet.) Manches kann man sich zusammenreimen, und viele Namen sind auch ironisch verfremdet. Da wird Einiges zur bösen Abrechnung. Vorgesetzte wie der DDR-Filmminister Horst Pehnert („Zweigesicht“), die Kritikerin Renate Holland-Moritz (hier „Müller-Turgau“ genannt) oder Regie-Kollege Lothar Warneke („Manne“) bekommen da schon einen großen Tiegel Fett weg, wobei aufgrund selbstverliebter Flunkereien nie so genau klar wird, was Wahrheit, was Fiktion ist. Das bezweckte Kühn auch, dem man die Freude beim Schreiben anmerkt.

Wer Siegfried Kühns Meisterwerke liebt wie „Das zweite Leben des Friedrich Wilhelm Georg Platow“ (1973), „Kindheit“ (1987) oder „Die Lügnerin“ (1992), die er bei der DEFA drehte, weiß, dass der Regisseur und Autor ein Mann der skurrilen Überhöhung ist. Als der erweist er sich auch in seinem zweiten Buch, der autobiografischen Satire „Die Erdorgel oder Wunderbare abgründige Welt“, die im Frühjahr erschien. Autobiografie und Satire gehen tatschlich bis zu einem gewissen Grade zusammen. Die meisten der Personen verfremdet Kühn, sich selbst sieht er als Friedrich in dieser „wahrheitsliebenden Lügengeschichte“. Doch wer zwischen den Zeilen zu lesen versteht, sieht, dass der Autor immer eng an der Wahrheit bleibt, besonders was Friedrich-Siegfrieds Jugendjahre betrifft. Tatsächlich war er bei der Oma-Mutter auf dem Dorf aufgewachsen und arbeitete als junger Mann im Bergbau. Aus dieser Sphäre stammt auch der Titel des Buches. Wer mehr über die Entstehung der meisten Kühn-Filme lesen möchte, wird allerdings enttäuscht. (Dem „Platow“-Film hatte Kühn sein erstes Buch gewidmet.) Manches kann man sich zusammenreimen, und viele Namen sind auch ironisch verfremdet. Da wird Einiges zur bösen Abrechnung. Vorgesetzte wie der DDR-Filmminister Horst Pehnert („Zweigesicht“), die Kritikerin Renate Holland-Moritz (hier „Müller-Turgau“ genannt) oder Regie-Kollege Lothar Warneke („Manne“) bekommen da schon einen großen Tiegel Fett weg, wobei aufgrund selbstverliebter Flunkereien nie so genau klar wird, was Wahrheit, was Fiktion ist. Das bezweckte Kühn auch, dem man die Freude beim Schreiben anmerkt. Ein bisschen hat die Quotenregelung auch im Comic Einzug gehalten. Im Mosaik ergänzen seit nunmehr zehn Jahren drei Mädchen, die abenteuerlustige Anna, die belesene Bella und die hauswirtschaftlich geschickte Caramella, als weibliche Pendants die Abrafaxe in einem eigenen „Universum“. Ihre Abenteuer erscheinen jedoch vierteljährlich. Im August-Heft, der Jubiläumsausgabe, sind sie zum zweiten Mal im alten England, wo sie degenerierten Adligen Streiche spielen.

Das althergebrachte Klischee, dass sich Mädchen weniger als Jungen für Comics interessieren, scheint widerlegt. Besonders sind sie interessiert, wenn es Heldinnen sind, die die Geschichten tragen. Die entwickelt ganz wie bei den Abrafaxen Jens-U. Schubert, der die Drei nach Amerika und ins alte Rom führte, sie an die Seite von Marie Curie oder Katharina von Bora stellte. Jens Fischer, der seit zwei Jahren die Geschichten zeichnet, ist nach einigen stilistischen Übungen nun wieder eng auf den Stammvater des Mosaiks, Hannes Hegen, zurückgekommen. Da kommen Väter und Töchter auf ihre Kosten.

Ein bisschen hat die Quotenregelung auch im Comic Einzug gehalten. Im Mosaik ergänzen seit nunmehr zehn Jahren drei Mädchen, die abenteuerlustige Anna, die belesene Bella und die hauswirtschaftlich geschickte Caramella, als weibliche Pendants die Abrafaxe in einem eigenen „Universum“. Ihre Abenteuer erscheinen jedoch vierteljährlich. Im August-Heft, der Jubiläumsausgabe, sind sie zum zweiten Mal im alten England, wo sie degenerierten Adligen Streiche spielen.

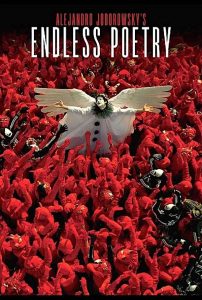

Das althergebrachte Klischee, dass sich Mädchen weniger als Jungen für Comics interessieren, scheint widerlegt. Besonders sind sie interessiert, wenn es Heldinnen sind, die die Geschichten tragen. Die entwickelt ganz wie bei den Abrafaxen Jens-U. Schubert, der die Drei nach Amerika und ins alte Rom führte, sie an die Seite von Marie Curie oder Katharina von Bora stellte. Jens Fischer, der seit zwei Jahren die Geschichten zeichnet, ist nach einigen stilistischen Übungen nun wieder eng auf den Stammvater des Mosaiks, Hannes Hegen, zurückgekommen. Da kommen Väter und Töchter auf ihre Kosten. Comic-Zeichner war einer der vielen künstlerischen Berufe, die der Chilene Alejandro Jodorowsky ausübte. Weltberühmt wurde er als phantasievoller Filmemacher, avantgardistisch und surrealistisch. Seinen ersten Spielfilm drehte er 1968 mit Ende dreißig. Er erhielt Auszeichnungen und hatte immer Probleme, seine ungewöhnlichen Stoffe zu finanzieren, so dass der Regisseur einer der großen Geheimtipps blieb. Vor drei Jahren begann er eine autobiografische Trilogie, deren erster Teil bei uns keinen Verleih fand. Um so verdienstvoller, dass der zweite Teil nun in unsere Programmkinos gekommen ist. In „Poesía sin fin“ (Endlose Poesie) erzählt er den Vater-Sohn-Konflikt des jungen Alejandro, der sich nur langsam zum Künstler mausert. Den 15-jährigen Alejandro spielt ein Jungmime, den 20-25jährigen dann Adan Jodorowsky. Allerdings ist der Sohn des Regisseurs mit Mitte 30 doch etwas alt besetzt. Aber vielleicht gehört auch das zu den vielen Irritationen, an denen Jodorowsky seine offensichtliche Freude hat? Es huschen schwarz gekleidete „unsichtbare“ Komparsen durchs Bild und tragen Dekorationsteile umher, kleinwüchsige Darsteller zeigen, dass sie vollwertige Menschen sind. Alejandros Mutter als einzige im Ensemble singt jeden Dialogsatz mit Inbrunst.

Jodorowsky wird gern mit Fellini verglichen: Dessen meiste Filme sind jedoch ein frischer Sommerwind. Der neue Jodorowsky bläst als vertrackter Herbststurm!

Comic-Zeichner war einer der vielen künstlerischen Berufe, die der Chilene Alejandro Jodorowsky ausübte. Weltberühmt wurde er als phantasievoller Filmemacher, avantgardistisch und surrealistisch. Seinen ersten Spielfilm drehte er 1968 mit Ende dreißig. Er erhielt Auszeichnungen und hatte immer Probleme, seine ungewöhnlichen Stoffe zu finanzieren, so dass der Regisseur einer der großen Geheimtipps blieb. Vor drei Jahren begann er eine autobiografische Trilogie, deren erster Teil bei uns keinen Verleih fand. Um so verdienstvoller, dass der zweite Teil nun in unsere Programmkinos gekommen ist. In „Poesía sin fin“ (Endlose Poesie) erzählt er den Vater-Sohn-Konflikt des jungen Alejandro, der sich nur langsam zum Künstler mausert. Den 15-jährigen Alejandro spielt ein Jungmime, den 20-25jährigen dann Adan Jodorowsky. Allerdings ist der Sohn des Regisseurs mit Mitte 30 doch etwas alt besetzt. Aber vielleicht gehört auch das zu den vielen Irritationen, an denen Jodorowsky seine offensichtliche Freude hat? Es huschen schwarz gekleidete „unsichtbare“ Komparsen durchs Bild und tragen Dekorationsteile umher, kleinwüchsige Darsteller zeigen, dass sie vollwertige Menschen sind. Alejandros Mutter als einzige im Ensemble singt jeden Dialogsatz mit Inbrunst.

Jodorowsky wird gern mit Fellini verglichen: Dessen meiste Filme sind jedoch ein frischer Sommerwind. Der neue Jodorowsky bläst als vertrackter Herbststurm!